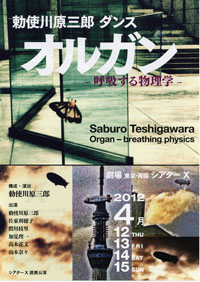

オルガン - 呼吸する物理学 - Organ - breathing physics

構成・演出・照明 勅使川原三郎

2012.04.12 - 15 両国シアターX

2012.04.14 気温が10℃以下に下がった雨の日。

雨空の下、先日まで盛りだった桜が茶色味がかり無数の花びらが神田川を流れていく様を総武線の車窓から眺めつつ、寒さも手伝ってかテンションが上がらない感じで両国まで向かった。

今回の舞台は一言で言えば人間くさい印象を持った。

AbsoluteZeroから見はじめたくせに生意気かも知れないが、その頃は演出方法に目を見張るものがありその都度衝撃を受けてきたが、近いところでは必要最低限の演出方法で身体一つで見せる時期があり、勅使川原三郎の中である一定の完成を向かえたのか、ある意味一時進化が止まった感じがあった。

今日の舞台を見てある変化が見受けられたと思う。今まではインスピレーションを形にしてきたのが、内面に近いものを形にするようになってきたと感じた。

勅使川原三郎への興味が幾分ぐらついた。

新たな世界を表現する路線から離れた印象を受けたことで見せる側と見る側の垣根が低くなった感じが衝撃・驚きを求める欲を満たさなかったからだ。

こちらが求めていた。

それを満たそうとしてくれていたのか?

はじめから求めていたのか?

はじめから満たそうとしてくれていたのか?

単に、見る(見に来る)側と見られる(見せる)側だけの接点(といえるのか?)でしかないので、 当然

give and take が成立していたわけではないが、終始一方的にこちら側のスタンスに慣れ・ルーティーンを感じてしかたがなかった。それと同時にそう感じさせるものがあちらにもあったと思える。

それが会場で配られたパンフレットに記載されていた文章に見られた思うので全文載せておく。

人は様々な多種多様な形や表現で人生(その人の人生)を表している。

ミニアチュール(小さい模造)として世界や宇宙、つまり自然を見直し、

自らの身体を投影し、そこに居る場所を想像し、実際に作ってきた。

音楽も世界や宇宙つまり自然のミニアチュールではなかったのか。

音楽そのものは小さな「別の生き物」として生まれたのではないか。

私たちはミニアチュールであり、

「縮小と拡大」を生きようとしているのではないか。

現実を想像力によって「もっと」よく見えるようにしようと、

小さな人間が「自然」を小さくして、生命をつかもうとしている。

しかし一つ一つの呼吸は常に実寸大でしかない。

それは時として息苦しいのだが、

想像力は呼吸とともにある。

勅使川原三郎

勅使川原三郎への興味のぐらつきは、自分のぐらつきだった。

焦燥感に支配されている。

0 件のコメント:

コメントを投稿

コメントありがとうございます。

気軽にどうぞ!